最近,记者听到一个有趣的故事:中科院地球环境研究所的一位博士听说广东四会市发现“地下森林”,于是赶过来考察。看完后,这位曾在美国研究过全世界各类古树木的博士带上一个有800年树龄的树桩乘飞机,因为害怕有闪失,他不敢托运,而是小心翼翼地抱着树桩直到下机。

但这样的宝贝,曾经被当地村民看成烂木头,用来制作几厘钱一只的软木塞!

好在科学家们已经重视到此“地下宝藏”,日前,四会市成立“地下森林”考古调查公司,将与中山大学岭南考古研究中心、十大网赌平台推荐网站科学院广州地理研究所联合投资开发“地下森林”,建设一个集科学研究、古树保护、园林展览、科普旅游于一体的“地下森林”学习基地。5月30日,该项目正式签约。

无价宝曾被当作烂木头

在科学家们有关论述中,四会市“地下森林”是自然界的又一奇迹,是我国不可多得的自然遗产,它记载了四会的历史、缩影了四会的自然,是四会市得天独厚的无价之宝!但这些无价之宝,早在上世纪五六十年代,当地人即挖出来制作成热水瓶的木塞盖出售,近年来又多了一个用途:将碎木烂屑混作花泥。

据悉,前些年,四会最多时有20多个开挖“地下森林”的场所。一些老板以每亩8000元不等的价格租下那些低洼地,然后雇请外地民工挖掘制作木塞。专家们估测,曾经有数百平方公里的四会“地下森林”,经过几十年开挖,至今仅剩下十多平方公里。

“地下森林”学名为“埋藏树木”

“地下森林”项目顾问、广州地理研究所专家李平日教授告诉记者,“地下森林”这个称呼还是传媒先叫出来的,其学术名字应是“地下埋藏树木”。李教授说,几年前,《羊城晚报》刊登了一篇关于地下埋藏树木的文章,四会市一位热心人于是打电话给他们报料,说四会有很多这样的地下树木,他们跑去看后大吃一惊,这简直就像“地下森林”!甚至整个四会城区地下都是一片“地下森林”,且层次清楚、保存较好,为目前广东发现连片最大面积的“地下森林”。

记者在四会也找到了当年向科学家们报料的邓荣康,谈起往事,邓荣康甚为高兴。2001年初,他刚担任四会市民政局局长,因经常下乡,发现农村许多地方开挖地下古树,他觉得就这样用来做木塞很浪费,刚好见到本报那篇文章,于是,抱着试试看的心情打电话给李教授,从此,烂木头变成了无价之宝。

古树头直径3米造型各异

据初步研究,四会埋藏的地下古树以水松为最多,水松是国家一级野生保护树种,全国主要分布在广东,野生种类目前已基本绝迹。“这些古树挖一棵就少一棵,如果我们不及时加以保护,那么,对我国科学界将是一个无法弥补的损失。”该项目主要负责人、广州地理研究所高级工程师谭惠忠说,随着研究的深入,他们对“地下森林”的命运也忧虑起来,于是,和邓荣康等一起向四会市委市政府建议将这些“地下森林”保护起来,建议得到该市重视,去年底,四会市开始禁止开挖地下古树。

记者跟随谭惠忠来到以前开挖地下古树的场所见到,过去的开挖场已复耕变为鱼塘或稻田,但村头路边还可以见到一些巨大的烂木头堆放在一旁,偶尔还可在田基见到独木成桥的古水松。

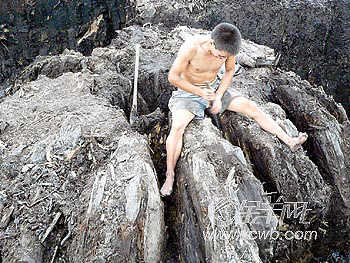

在龙甫镇附近,有一处尚无最后清理完毕的场所。几名工人正在挖掘四五棵大树头,这些古树头造型各异,首先映入眼帘的一棵树头直径约摸2米半,看上去就像一个千沟万壑的黄土高坡,旁边一棵树头颇像倒挂的佛手瓜或巨形人参,另有一棵就像一个坚固的梯级状城堡,一民工说,旁边刚挖出一个直径3米半的大树头。

谭惠忠说,过去常可挖到像这种二三米直径的大树头,有些连树干都还保持向上直挺的样子。可以想象,那时候这些地方都是大树参天的原始森林。

埋藏树木加工价值可观

谭惠忠描绘了未来“地下森林”学习基地的情景,“将把‘地下森林’建成保护、研究、科教基地,是一座自然博物馆”。既要保持原始森林的风貌,又要成为可供观赏的旅游景点,同时还要结合考古研究。保护地下森林与合理开发利用埋藏树木并举。以往群众性的挖采树木造成宝贵的资源流失,而且农民的收益并不为此而增加。如用水松制作软木塞,加工成半成品才7厘钱一个,一块直径1米,厚约4厘米的树盘充其量能冲制200只软木塞,只值1元4角,而这棵树的生长期约为200年,其科学价值暂且不提,仅这块有着200多圈年轮的树盘进行防腐、防裂处理后制成标本作科学教具,可以收回几十元,如果纹理独特,曲线优美的树盘稍加装饰,作为工艺品则可值几百元。如以测年技术测定树木制品的年代,每件工艺品都附有年代鉴定证书,其身价更是成百倍、千倍地增长。

“地下森林”历史2000年

古树可以说是当地生态环境的一部史书。通过对古树年轮与现代树木年轮研究相结合,能够为人类提供一条了解过去的钥匙。外国学者Hegworth等就是利用埋藏在地下的古木推断出8000年前英国海平面的变化历史,并研究出了当时的气候变化。四会目前发现的“地下森林”至少可分为两层,上层距今约五百年,下层距今两千年左右。有专家认为,水松两次大面积全部死亡,应是气候突然变冷的缘故,这可为研究华南地区气候与环境以及其他相关学科提供可靠的依据。 附件:

但这样的宝贝,曾经被当地村民看成烂木头,用来制作几厘钱一只的软木塞!

好在科学家们已经重视到此“地下宝藏”,日前,四会市成立“地下森林”考古调查公司,将与中山大学岭南考古研究中心、十大网赌平台推荐网站科学院广州地理研究所联合投资开发“地下森林”,建设一个集科学研究、古树保护、园林展览、科普旅游于一体的“地下森林”学习基地。5月30日,该项目正式签约。

无价宝曾被当作烂木头

在科学家们有关论述中,四会市“地下森林”是自然界的又一奇迹,是我国不可多得的自然遗产,它记载了四会的历史、缩影了四会的自然,是四会市得天独厚的无价之宝!但这些无价之宝,早在上世纪五六十年代,当地人即挖出来制作成热水瓶的木塞盖出售,近年来又多了一个用途:将碎木烂屑混作花泥。

据悉,前些年,四会最多时有20多个开挖“地下森林”的场所。一些老板以每亩8000元不等的价格租下那些低洼地,然后雇请外地民工挖掘制作木塞。专家们估测,曾经有数百平方公里的四会“地下森林”,经过几十年开挖,至今仅剩下十多平方公里。

“地下森林”学名为“埋藏树木”

“地下森林”项目顾问、广州地理研究所专家李平日教授告诉记者,“地下森林”这个称呼还是传媒先叫出来的,其学术名字应是“地下埋藏树木”。李教授说,几年前,《羊城晚报》刊登了一篇关于地下埋藏树木的文章,四会市一位热心人于是打电话给他们报料,说四会有很多这样的地下树木,他们跑去看后大吃一惊,这简直就像“地下森林”!甚至整个四会城区地下都是一片“地下森林”,且层次清楚、保存较好,为目前广东发现连片最大面积的“地下森林”。

记者在四会也找到了当年向科学家们报料的邓荣康,谈起往事,邓荣康甚为高兴。2001年初,他刚担任四会市民政局局长,因经常下乡,发现农村许多地方开挖地下古树,他觉得就这样用来做木塞很浪费,刚好见到本报那篇文章,于是,抱着试试看的心情打电话给李教授,从此,烂木头变成了无价之宝。

古树头直径3米造型各异

据初步研究,四会埋藏的地下古树以水松为最多,水松是国家一级野生保护树种,全国主要分布在广东,野生种类目前已基本绝迹。“这些古树挖一棵就少一棵,如果我们不及时加以保护,那么,对我国科学界将是一个无法弥补的损失。”该项目主要负责人、广州地理研究所高级工程师谭惠忠说,随着研究的深入,他们对“地下森林”的命运也忧虑起来,于是,和邓荣康等一起向四会市委市政府建议将这些“地下森林”保护起来,建议得到该市重视,去年底,四会市开始禁止开挖地下古树。

记者跟随谭惠忠来到以前开挖地下古树的场所见到,过去的开挖场已复耕变为鱼塘或稻田,但村头路边还可以见到一些巨大的烂木头堆放在一旁,偶尔还可在田基见到独木成桥的古水松。

在龙甫镇附近,有一处尚无最后清理完毕的场所。几名工人正在挖掘四五棵大树头,这些古树头造型各异,首先映入眼帘的一棵树头直径约摸2米半,看上去就像一个千沟万壑的黄土高坡,旁边一棵树头颇像倒挂的佛手瓜或巨形人参,另有一棵就像一个坚固的梯级状城堡,一民工说,旁边刚挖出一个直径3米半的大树头。

谭惠忠说,过去常可挖到像这种二三米直径的大树头,有些连树干都还保持向上直挺的样子。可以想象,那时候这些地方都是大树参天的原始森林。

埋藏树木加工价值可观

谭惠忠描绘了未来“地下森林”学习基地的情景,“将把‘地下森林’建成保护、研究、科教基地,是一座自然博物馆”。既要保持原始森林的风貌,又要成为可供观赏的旅游景点,同时还要结合考古研究。保护地下森林与合理开发利用埋藏树木并举。以往群众性的挖采树木造成宝贵的资源流失,而且农民的收益并不为此而增加。如用水松制作软木塞,加工成半成品才7厘钱一个,一块直径1米,厚约4厘米的树盘充其量能冲制200只软木塞,只值1元4角,而这棵树的生长期约为200年,其科学价值暂且不提,仅这块有着200多圈年轮的树盘进行防腐、防裂处理后制成标本作科学教具,可以收回几十元,如果纹理独特,曲线优美的树盘稍加装饰,作为工艺品则可值几百元。如以测年技术测定树木制品的年代,每件工艺品都附有年代鉴定证书,其身价更是成百倍、千倍地增长。

“地下森林”历史2000年

古树可以说是当地生态环境的一部史书。通过对古树年轮与现代树木年轮研究相结合,能够为人类提供一条了解过去的钥匙。外国学者Hegworth等就是利用埋藏在地下的古木推断出8000年前英国海平面的变化历史,并研究出了当时的气候变化。四会目前发现的“地下森林”至少可分为两层,上层距今约五百年,下层距今两千年左右。有专家认为,水松两次大面积全部死亡,应是气候突然变冷的缘故,这可为研究华南地区气候与环境以及其他相关学科提供可靠的依据。 附件: